WWF於2023年12月啟動「環境及自然保育基金資助 力挽狂瀾―海廢循環攻略」項目,透過公民科學家計劃及跨界別持份者的參與,積極應對海洋塑膠污染問題。除了「海廢X珊瑚普查」外,「海洋發現號」孵化器亦凝聚各方力量,探索創新方法回收海洋垃圾。

面對儲存空間有限、處理成本高昂等挑戰,WWF與四組專家團隊合作,研究新方法追蹤海底垃圾及回收鬼網。以下是各方努力的進展:

合作夥伴:綠研創思有限公司;香港科技大學林樑旭教授及其研究團隊

項目旨在探索在香港海洋環境應用無線射頻辨識(RFID)技術的可行性,藉先進科技提升鬼網偵測及清理的效率,從而降低廢棄漁網纏繞海洋生物的風險,並減少微塑膠污染。

初步測試結果顯示,感應器能偵測安裝在漁網浮標的 RFID 標籤,惟目前探測範圍僅限於一米內。研究團隊正積極優化技術,以擴大探測距離。

專為偵測鬼網而設計的特別 RFID 感應器

Partners: SNAPP Ocean Data Solutions Limited; Engineering students from HKU

合作夥伴:SNAPP Ocean DataSolutions Limited;香港大學工程系學生

團隊運用靈活的 SNAPP 機械魚搜尋海上懸浮垃圾,如鬼網等。SNAPP配備感應器及攝影機,並具能源效益,可提升清理海洋垃圾及收集視覺調查數據的效率,目前已於吐露港沿岸成功記錄多類海洋垃圾,由漂浮膠袋至廢棄漁網不等。

SNAPP 機械魚於吐露港搜尋海上垃圾

SNAPP 機械魚透過鏡頭偵測到膠袋

合作夥伴:創動樂有限公司(水下無人機營運商);香港科技大學楊世傑教授及其團隊(攝影測量)

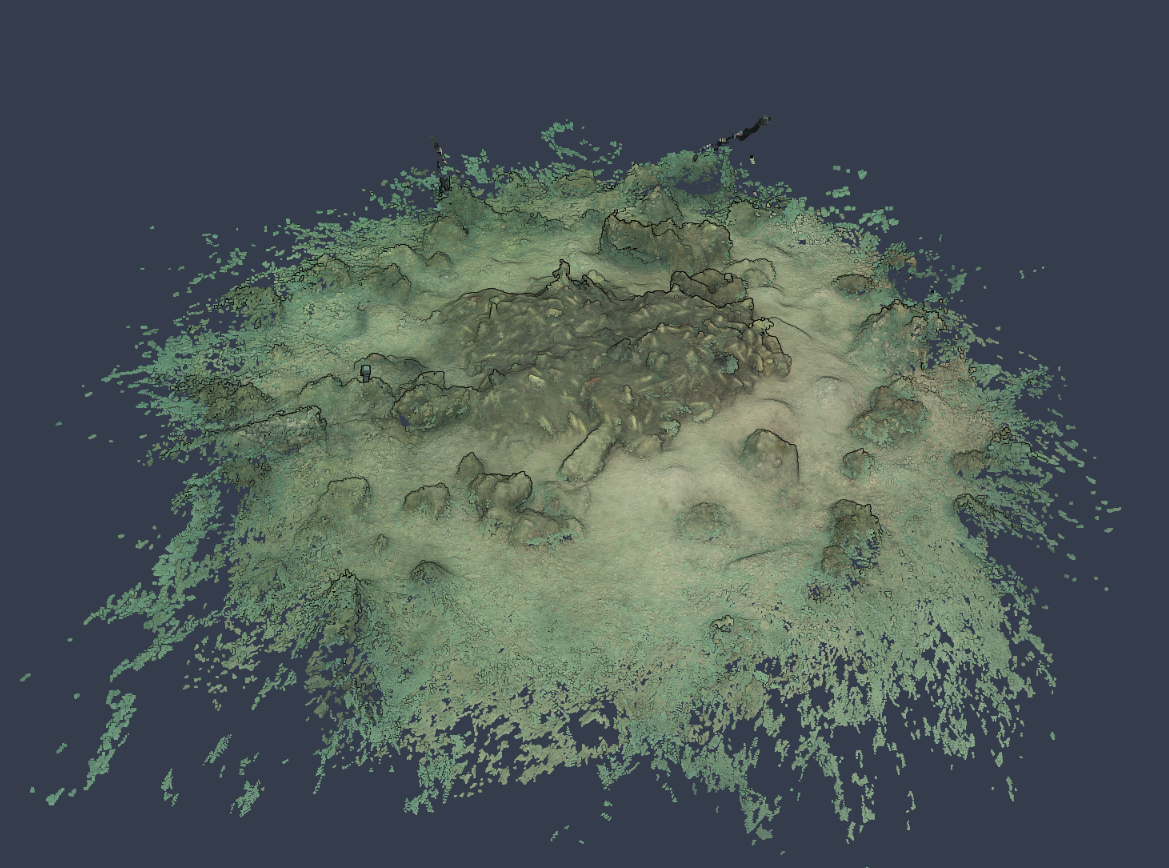

攝影測量技術可將二維影像轉換為精細的三維水下地圖。透過無人機拍攝的影像,此技術不僅能提升人工智能進行物體辨識的準確度,亦能有效記錄水下生態環境。團隊為吐露港沿岸指定地點進行三維建模,識別出珊瑚及鬼網,並記錄其大小、形狀及狀態,從而揭示海洋垃圾對該地點的珊瑚群落造成的影響。

對水下觀測到的鬼網進行三維結構重建

合作夥伴:賢循環(社會企業);鬼網義工行動組(具豐富清理鬼網經驗的本地團體)

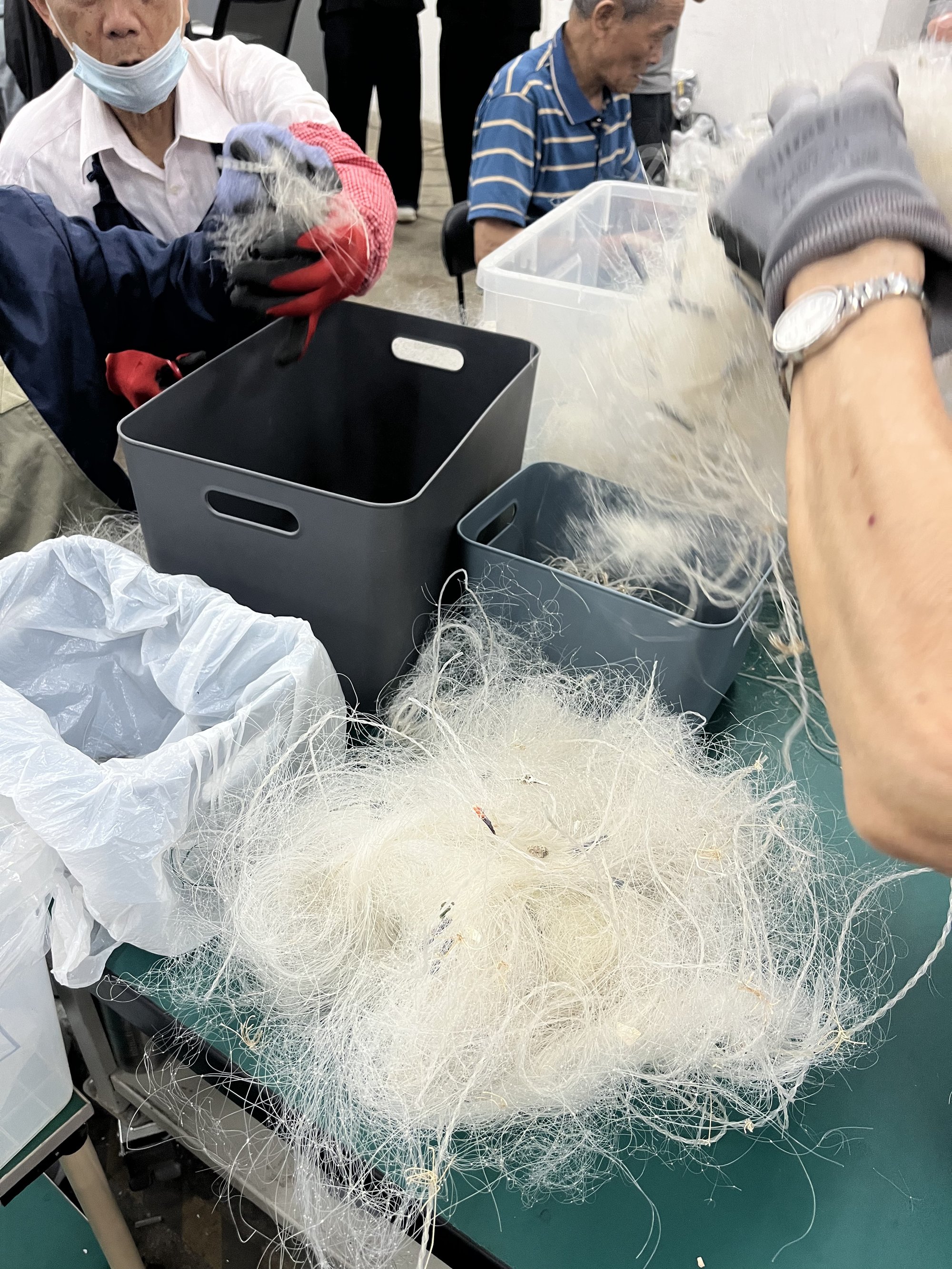

香港水域發現的鬼網多以尼龍製成,材質耐用卻難以回收。由於資源及空間有限,回收鬼網行動規模通常較小。賢循環計劃投資增設儲存空間及加工機器,並與鬼網義工行動組合作,將回收的漁網升級再造,轉化為有用原料,甚至製成實用的潛水裝備。

鬼網義工行動組於吐露港出動清理鬼網

回收的鬼網在賢循環的設施處理加工,以便再升級改造

這些創新方案展現了科技與保育結合的強大力量。我們共同期望,透過持續創新合作,能扭轉海洋垃圾局面,為未來守護潔淨美麗的海洋。