作為「種出『米』埔」計劃的項目經理,Maggie帶領團隊運用創新智慧科技與傳統農耕技術,致力恢復米埔的稻田生態系統。在這次訪談中,她分享這項復興濕地的計劃背後的創新理念及實踐策略。

計劃如何應用科技維持濕地生態的可持續性、促進氣候適應力?

米埔濕地正面對極端天氣與氣候不穩定的威脅。為提升濕地的適應力,我們引入智慧技術,遙距監測並管理水位及其他環境狀況。系統配備智慧水泵、水位感應器、太陽能板、水質監測儀器及監察攝影機,並透過互聯控制系統協同運作,自動調節水位,為多樣化的濕地生境提供最適宜的水文條件。

此外,計劃亦與香港天文台及本地大學合作,融合「社區天氣資訊網絡」(CO-WIN)與政府物聯通(GWIN)技術,建設全港首個物聯網氣象站。這項嶄新技術可即時將精準的氣象數據直接傳送至水管理系統,提升濕地對氣候變化的抵禦力。

在復興稻田過程中,如何兼顧保護非物質文化遺產與當代生態保育?

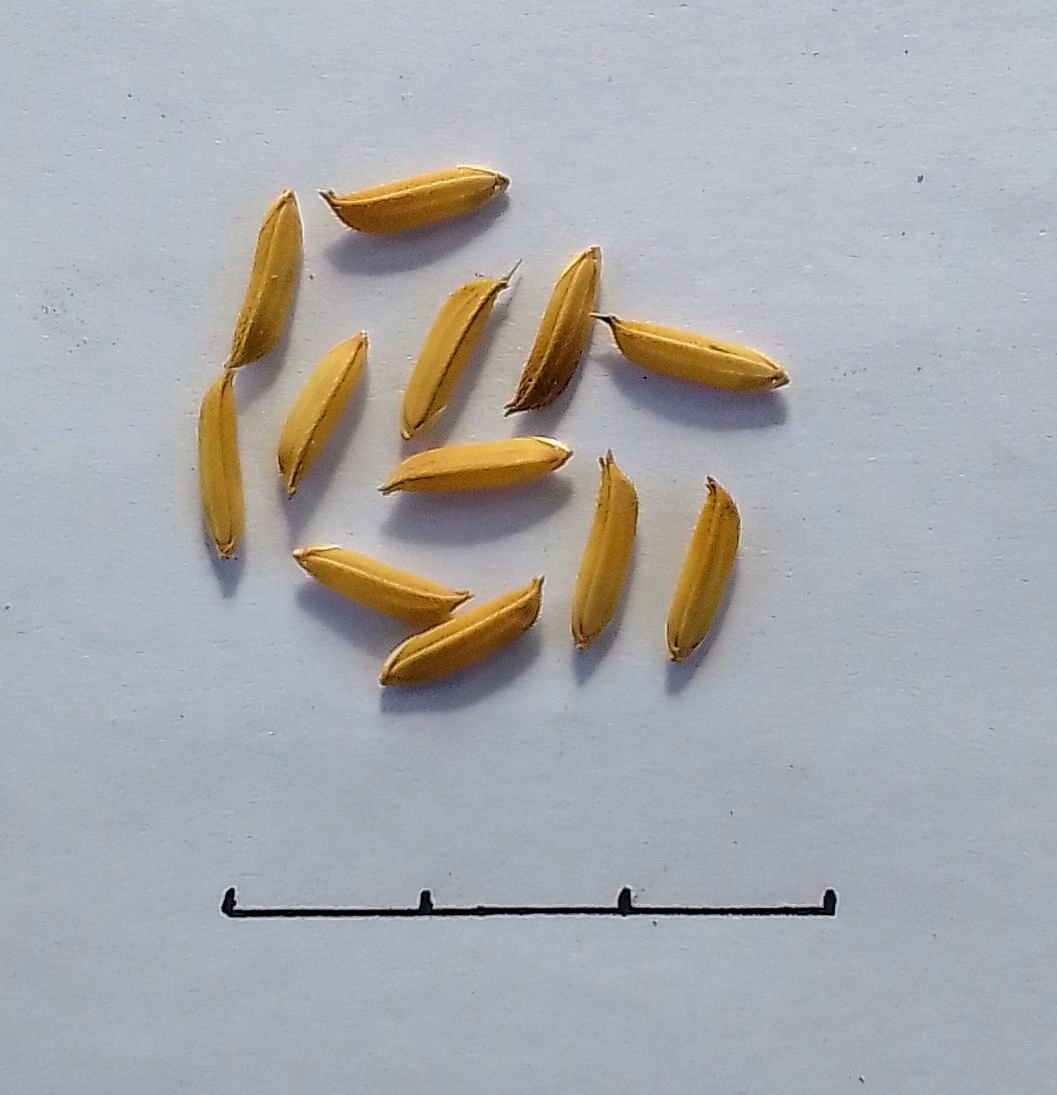

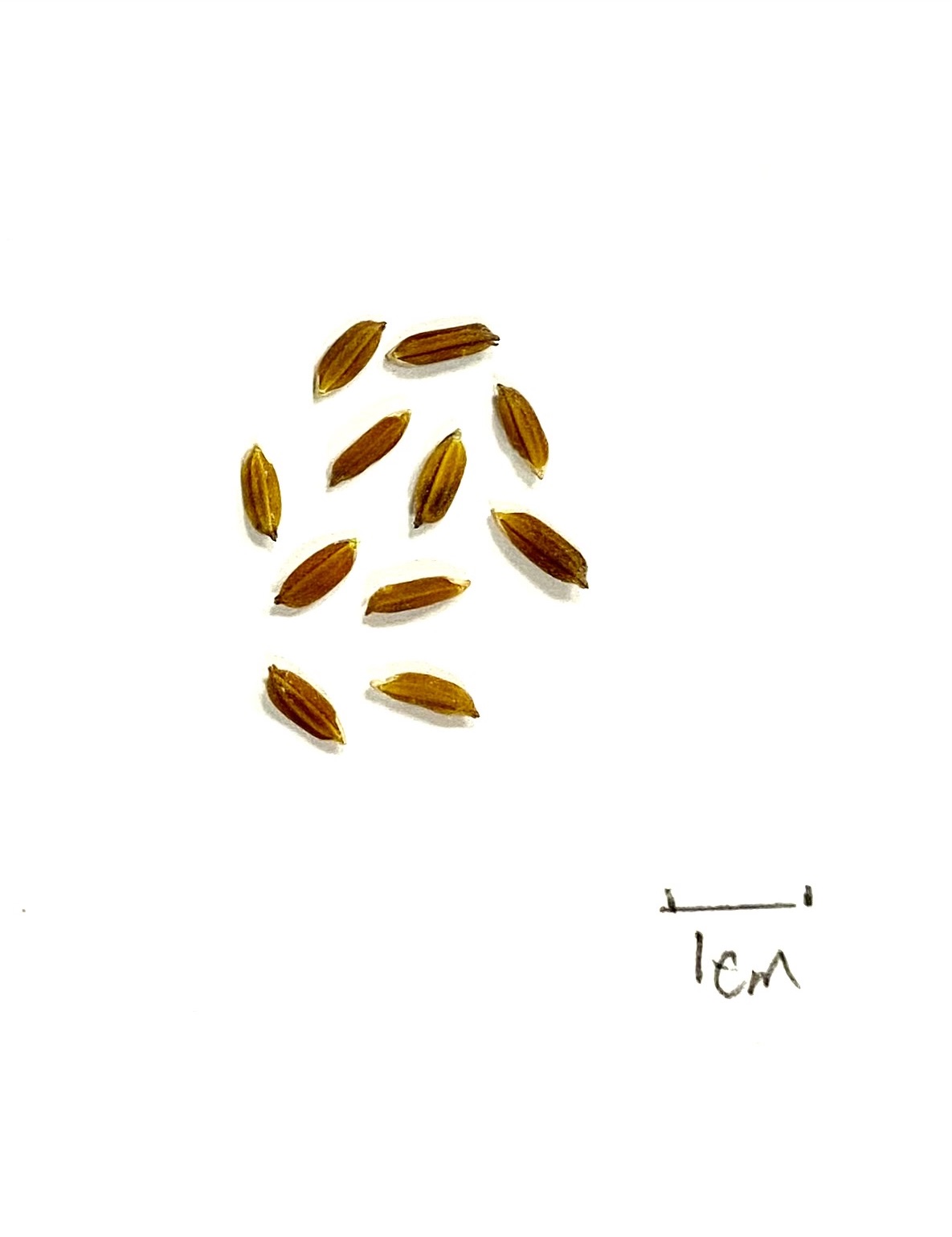

在修復傳統基圍(潮汐蝦塘)時,不單要注重生態成果,更要尊重文化遺產。我們特地選用本地傳統稻米品種,如「美揚粘」、「花腰仔」等淡水稻,以及較少見的鹹水品種「咸滿」,不僅保存基因多樣性,也期望能夠保育農耕文化資產。

我們亦推行雙季種植法:春夏為早季、夏秋為晚季,為候鳥提供全年覓食與棲息環境。根據我們的觀察,不同稻株對鳥類有着不同吸引力,挺立的淡水稻吸引黃胸鵐等棲枝鳥,而下垂的鹹水稻則受地面覓食鳥類如白胸苦惡鳥歡迎。透過規劃種植模式,我們真正做到促進生物多樣性!

這計劃如何評估及監測對瀕危鳥類及濕地生態的成效?

我們每月進行兩次鳥類調查,目前已錄得多達 39 種鳥類,包括重點保育物種黃胸鵐(禾花雀)。我們亦與香港水鳥環誌小組合作,在上個種植季節共環誌了 97 隻鳥,包括十隻黃胸鵐及四隻彩鷸,以追蹤牠們的數量及遷徙行為,每隻戴上腳環的雀鳥都印證了「種出『米』埔」計劃的正面生態效益。

我們亦每月量度作物的高度,以便調節管理策略。面對颱風會等農作物受損的危機,我們嘗試多元化種植,例如耐風雨的糯米品種,為鳥類及昆蟲提供穩定的蔭護環境,藉以提升生態韌力。

多方合作如何推動計劃進展?

「種出『米』埔」計劃的成功有賴學術界與本地專家緊密合作。感謝香港中文大學林漢明教授提供品種選擇與研究指導,而本地農民則分享育苗、種植技巧等寶貴實務知識。這種融合科學與地方智慧的協作模式,有助同時提升生態與農業成效。

計劃如何向公眾推廣濕地保育及社區參與?

我們透過不同渠道喚起公眾關注,包括在稻田附近設置資訊展板、學校導賞,還有自然學堂舉辦親子活動,介紹由栽種到收割整個種稻週期的活動,目標是讓公眾更認識水稻田的歷史及重要性、加深與濕地的連繫,培養社區的保育意識。

計劃的最大挑戰是什麼?

修復水稻生態系統的任務十分複雜艱鉅,現時本地農耕經驗不足,加上水資源管理難度很高,團隊需要密切監測環境、不斷嘗試及調整策略。儘管面對颱風、水位變化等挑戰,我們的細心觀察及靈活應對,總算帶來令人鼓舞的進展。我們會繼續推進「種出『米』埔」計劃,期待跟大家分享更多成果!

熱心的義工於2024年12月慶祝稻田收成。由栽種秧苗以來,稻田吸引超過30種鳥類到訪,證明計劃成功為鳥類創出一片生境!

2024年7月,同事們忙於在米埔自然保護區的稻田插秧。

合作無間 – 本地農夫與我們的同事合作無間,在本年八月初一起為晚季播種

「種出『米』埔」計劃的遠大目標是為全球瀕危野生生物重建稀缺的棲息地,運用智慧水文管理技術,開發可行的管理模式。圖中是基圍16B號與稻田。

於2024年8月底的稻米正茁壯生長。

這套創新的智慧水文系統不僅有效維持濕地生境於多樣生物所需的理想條件,更為智慧濕地管理提供了可行示範。

自「種出『米』埔」計劃栽種第一批稻苗後,已錄得多種物種在稻田出沒,包括瀕臨絕種的黃胸鹀、本地關注物種彩鷸,還有白胸苦惡鳥。

.jpeg)

.jpg)